La part du Sphinx

PRÉSENTATION

Cet article est une contribution de Normand Baillargeon, qui enseigne la philosophie de l’éducation à l’UQAM et qui a écrit plusieurs livres, dont le Petit cours d’autodéfense intellectuelle.

Rédigé pour la campagne « Ensemble contre la philophobie », le texte suivant s’inspire de son ouvrage Turbulences. Essais de philosophie de l’éducation. Il propose une définition de la philosophie et, surtout, rappelle les bienfaits que l’on peut tirer de son étude.

Merci à Normand Baillargeon pour sa contribution!

ARTICLE

LA PART DU SPHINX

Définir la philosophie

On ne peut qu’être frappé par l’immensité du territoire que le mot « philosophie » désigne — même à s’en tenir à la seule philosophie occidentale. Les habituelles dénominations sous lesquelles on regroupe typiquement les questions abordées en philosophie (éthique, épistémologie, esthétique et ainsi de suite) ne donnent de cette immensité qu’une vue partielle.

Les diverses conceptions concurrentes de la philosophie qu’on recensera se distinguent les unes des autres non seulement sur les problèmes et objets d’étude considérés comme légitimes pour la discipline, mais aussi sur les méthodes auxquelles il convient d’avoir recours pour les aborder, ainsi que sur la valeur et la portée de ce qui peut s’ensuivre de l’application de ces méthodes à ces problèmes.

Dans un département de philosophie, vous trouverez par exemple un professeur qui mène des travaux de logique mathématique pointus que bien peu de ses collègues sont en mesure de comprendre; une autre s’intéresse à la morale d’Aristote, mais en tant qu’elle peut aider à aborder des questions éducationnelles et politiques très actuelles; un autre se consacre à la pensée de Thomas d’Aquin; un autre, disciple de Wittgenstein, publie beaucoup sur la « dissolution » des problèmes philosophiques; une autre œuvre dans le champ tout nouveau de l’éthique expérimentale : cette professeure passe de plus en plus de temps en laboratoire de neuropsychologie; une autre travaille sur les modèles mathématiques de la mécanique quantique — elle est un des rares professeurs à comprendre un peu ce que fait le logicien; un autre mène ses travaux sur les implications de l’application au vivant des droits de propriété; une autre travaille sur des problématiques soulevées par l’inclusion des animaux dans la sphère éthique. On pourrait poursuivre longtemps cet inventaire à la Prévert…

On sympathisera donc probablement avec Bertrand Russell, qui a ouvert une introduction à la philosophie en renonçant à la définir et en se contentant d’écrire: « Tout ce qu’on peut dire en commençant est qu’il existe certains problèmes que certaines personnes trouvent intéressants et qui n’appartiennent pour le moment à aucune des sciences particulières[1]. »

Malgré tout, je voudrais me risquer à suggérer que les questions et problèmes dont traite la philosophie ont entre eux un air de famille qui tient à ce que s’y entrecroisent des caractéristiques que je ramènerai à quatre et qui définissent, à mes yeux, ce qu’est la philosophie.

Pour commencer s’y posent des problèmes singuliers qui sont dans une importante mesure de nature conceptuelle. Typiquement, en effet, ils demandent ce que signifie exactement X — X pouvant être le savoir, la justice, la signification, la conscience, et ainsi de suite. Souvent, il faut du temps pour apercevoir ce qui pose problème et pour saisir pourquoi il y a là des difficultés et des confusions. Il faut, pour y parvenir, surmonter ces convictions immédiates que nous avons tous et qui sont autant d’obstacles à leur saisie.

Ensuite, ces problèmes sont caractérisés par une indétermination des méthodes qui conviennent pour les aborder. Quand je l’ai interrogé, Daniel Dennett a exprimé joliment cette idée en disant que dès lors que nous savons comment il faut traiter un problème, nous ne sommes plus en philosophie, mais en science. Et je pense cette observation profondément juste et très importante. Il s’ensuit une pluralité d’approches et quand un ou une philosophe en choisit une, il ou elle sait qu’elle devra défendre cette décision contre d’autres qui ont fait d’autres choix dont il ou elle peut fort bien par ailleurs convenir de la légitimité.

En troisième lieu, ces problèmes sont depuis longtemps débattus et leur inscription dans la longue durée d’une tradition intellectuelle fait en sorte que pour les traiter, l’appropriation de cette tradition est un préalable incontournable. En ce sens, il y a en philosophie une actualité de la tradition qui est très spécifique à cette discipline. Elle explique qu’on puisse relire Platon comme aucun physicien ne lirait Newton (on ne le lit d’ailleurs plus, si on étudie la physique) ou aucun littéraire ne lit Cervantès.

Finalement, et cette idée est intimement liée à la précédente et explique leur pérennité, les questions et problèmes discutés en philosophie ont pour l’humanité une grande importance ou si l’on préfère une forte charge normative : ce qui y est discuté n’est ni banal ni trivial et les enjeux, intellectuels, moraux mais aussi, bien souvent, pratiques sont très élevés. Ces questions sont pour cette raison constamment reprises dans ce que j’appellerais une grande conversation qui se poursuit depuis toujours.

Ceci posé, quels bienfaits peut-on espérer de son étude?

Ce que procure l’étude de la philosophie

Une première chose que la philosophie procure est une composante essentielle de toute éducation, dans la mesure où l’éducation doit proposer un tour d’horizon des manières par lesquels l’humanité a pensé le monde et s’est pensée elle-même. Nulle éducation n’est donc complète sans s’être confrontée à ces concepts, ces problèmes, ces méthodes et ces théories que la philosophie, et elle seule, déploie.

Toujours sur le plan éducationnel, la philosophie, me semble-t-il, permet aussi d’accéder à ce bagage culturel auquel donnent aussi accès les autres disciplines ou formes de savoir, mais cette fois par une porte d’entrée privilégiée et distinctive.

Il en est ainsi parce que les questions que pose la philosophie sont conceptuelles et qu’elles ont donc toujours une dimension fondationnelle et radicale qui singularise son apport aux questions qui n’ont cessé d’être débattues dans la grande conversation de l’humanité. Donnons un exemple. La question de l’égalité a sans doute été vue par tous les élèves en classe de sociologie et en classe d’économie; on l’a peut-être aussi discutée en classe de littérature, à l’occasion de la lecture d’un roman. Mais la philosophie, depuis Platon, pose la question de la nature même de l’égalité; elle a introduit pour la pensée des distinctions conceptuelles incontournables qui n’ont cessé d’alimenter, parfois à leur insu, les réflexions de tous, y compris des économistes, des sociologues et des littérateurs.

Le fait que les questions que pose la philosophie le soient à ce niveau, joint à celui que les réponses proposées restent typiquement ouvertes et débattues, tout cela fournit deux autres arguments, toujours sur le plan éducationnel, en faveur de l’étude de la philosophie.

Le premier est que les élèves y rencontrent cette possibilité que des questions soient essentiellement contestées et restent donc, pour longtemps encore, vivantes et débattues. Certes il existe en classe de philosophie des savoirs à acquérir : par exemple que, sur la justice Platon, pensait ceci, tandis qu’Aristote pensait cela. Mais, rapidement, l’élève ou l’étudiante s’y trouve confronté à l’obligation de penser par et pour elle-même à ces questions, à argumenter en faveur de sa réponse, à la confronter à d’autres et à trancher, s’il le peut.

Le deuxième argument est que la philosophie satisfait de la sorte, à tout le moins chez certains, un réel besoin de rechercher unification, synthèse et approfondissement dans l’organisation de leur pensée.

Les raisons que j’ai données jusqu’ici sont éducationnelles et intrinsèques à la discipline elle-même. Mais mon argumentaire serait incomplet sans l’évocation de raisons extrinsèques et que, pour faire court, j’appellerai politiques.

Un argumentaire politique

Pour commencer, ce qu’apporte la philosophie permet aussi de penser le présent, notamment parce que cela contribue, de manière distinctive, à l’acquisition de ce bagage culturel indispensable pour prendre part à la conversation démocratique.

Ensuite, par la nature même des questions posées et des réponses qui sont avancées, la classe de philosophie est un lieu où sont bien souvent mises de l’avant et où peuvent exister des idées et des valeurs qui sont comme autant de contre-exemples à certains aspects du monde extérieur, lesquels exercent parfois une bien troublante hégémonie au sein de l’école elle-même : utilitarisme à courte vue, souci permanent de rentabilité, pragmatisme, scientisme, et tant d’autres qu’il est inutile de nommer ici.

Pour finir, et c’est peut-être le plus important sur le plan extrinsèque, la classe de philosophie est à mes yeux une précieuse préfiguration d’un aspect important de la conversation démocratique elle-même. Une distinction kantienne introduite dans une formulation de l’antinomie du jugement de goût dans la Critique de la faculté de juger permet de cerner ce que je veux nommer ici : celle que le philosophe suggère entre disputer et discuter. Librement interprétée, cette distinction avance que nous disputons lorsqu’il est en théorie possible de trancher un désaccord par des moyens reconnus comme appropriés par les partis à la dispute, tandis que nous discutons lorsqu’en l’absence de tels moyens, et donc de critère objectif pour trancher cette décision, il est néanmoins possible et souhaitable de dialoguer, dans l’espoir de parvenir sinon toujours à un accord, du moins à une élucidation plus fine, des tenants et aboutissants du désaccord.

C’est ce que l’on fait en classe de philosophie, après avoir acquis les indispensables savoirs préalables : et c’est là ce que le citoyen fait lui aussi. En classe de philosophie, il aura appris, en les pratiquant, ces vertus épistémiques qui permettent d’envisager qu’une autre position que la sienne est possible, qui invitent à s’efforcer de la comprendre et qui incitent à argumenter en faveur de la sienne, tout en sachant à quel point notre savoir est limité et en reconnaissant la profondeur peut-être irréductible des problèmes soulevés, mais en ne renonçant pas à chercher à y voir plus clair.

Je dirais donc, en fin de compte, qu’à la philosophie, au sein du curriculum, revient en somme cette irréductible, exaltante et énigmatique part du Sphinx, celle que les êtres humains rencontrent inévitablement dans la relation que, par la pensée, ils entretiennent avec le monde, dès lors qu’ils ne renoncent pas à y vivre une vie où l’on s’efforce de faire résolument face à cette singulière part et, si possible, de la réduire.

Des données empiriques intéressantes

On pose souvent la question de l’utilité pratique de la philosophie, demandant à quoi peut bien servir un diplôme universitaire obtenu dans cette discipline.

Si ce que j’ai soutenu ici est exact, la philosophie procure d’indéniables avantages en termes de culture générale, d’aptitude à reconnaître et à analyser des problèmes et à s’exprimer clairement, qui sont des atouts ayant une grande valeur pratique.

Je voudrais terminer ce texte en rappelant qu’il existe des données empiriques probantes à cet égard, provenant de Grande Bretagne, où on se soucie beaucoup (et sans doute trop…) de l’employabilité des diplômés et de la valeur pratique des études universitaires.

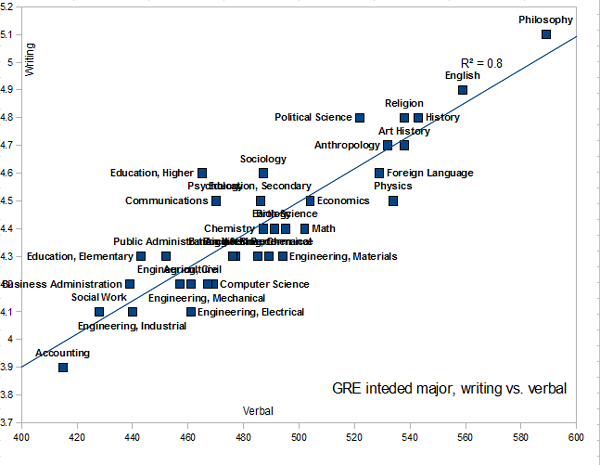

Quoi qu’il en soit, les épreuves administrées aux étudiantes et étudiantes gradués (GRE) montrent que les finissants de philosophie obtiennent des résultats combinés sur les trois épreuves mesurant les aptitudes verbales, quantitatives et analytiques qui, pour 50 disciplines étudiées, ne sont surpassées que par les finissantes et finissants en physique et astronomie, mathématiques, génie des matériaux, et génie chimique.

Les philosophes, en fait, font mieux que toutes les autres disciplines des humanités (sciences sociales, littérature, arts, éducation, etc.). Ils et elles sont en outre premiers en aptitudes verbales et troisièmes en aptitudes analytiques[2].

Le conseil qu’on est alors tenté de donner est que rien ne vaut des études en philosophie, quelle que soit l’activité que vous poursuivrez ensuite — et il pourra bien entendu s’agir aussi de la philosophie elle-même.

Le conseil qu’on est alors tenté de donner est que rien ne vaut des études en philosophie, quelle que soit l’activité que vous poursuivrez ensuite — et il pourra bien entendu s’agir aussi de la philosophie elle-même.

Normand Baillargeon

Professeur de Philosophie de l’éducation

UQAM

[1] Bertrand RUSSELL, An Outline of Philosophy, Routledge, London, 1927 [2009], p. 1. [Traduction : Normand Baillargeon]

————

(NÉTIQUETTE : Les commentaires publiés sur cette page Web se doivent d’être respectueux et bien écrits. Tout commentaire comportant des propos méprisants ou une quantité trop élevée de fautes pourra être retiré)

Étant moi-même diplômé en philosophie (bac), je ne peux qu’être d’accord et ce, sur la base de ma propre expérience professionnelle. En effet, je pouvais rapidement extraire l’essentiel de plusieurs études économiques, structurer le tout et écrire une note de recommandations au ministre (une page et demie max.) dans laquelle on retrouvait la problématique, les enjeux, les pour et les contre et bien sûr, politique oblige, les compromis.